目次

日本におけるウリミバエの歴史とセグロウリミバエの今後に関する考察

1. ウリミバエの歴史(日本)

● 初確認と被害の拡大

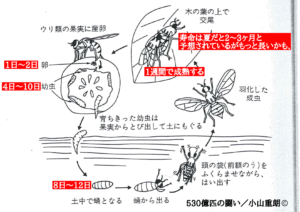

- ウリミバエ(Zeugodacus cucurbitae)は、主にウリ科作物(キュウリ、ゴーヤ、スイカ、メロンなど)に被害を与えるミバエ科の害虫。

- 日本では1919年に沖縄県那覇市で初確認。

- 以降、奄美諸島、トカラ列島、九州南部、八丈島などに分布が拡大。

- 果実内に産卵し、ふ化した幼虫が果実を食害することで腐敗を引き起こす。

● 根絶事業

- 1984年から農林水産省が中心となり、根絶事業(不妊虫放飼法:Sterile Insect Technique)を開始。

- 放射線で不妊化したオスを大量放飼することで野生個体群の繁殖を抑制。

- トラップ調査や果実検査と併用し、約20年をかけて2004年に根絶を達成(沖縄本島、奄美、八重山、九州南部を含む)。

- その後も侵入再発防止のため隔離防除地域を設定しモニタリングを継続。

2. セグロウリミバエの現状

● セグロウリミバエとは?

- 学名:Zeugodacus scutellatus(かつてはBactrocera属に分類)。

- ウリミバエと近縁で、同じくウリ科作物を加害。

- 東南アジアから太平洋諸島にかけて広く分布。

- 2024年末から2025年初頭にかけて沖縄本島南部で複数の成虫個体が捕獲され、防疫措置が発動。

● 被害の可能性

- 被害作物はウリ科(ゴーヤ、ヘチマ、キュウリ、スイカ、メロンなど)。

- 果実の外観では産卵被害が判別しにくく、市場流通に混入するリスクが高い。

- ゴーヤなど地場産品への影響が特に懸念される。

3. ウリミバエの歴史から見た今後の展望

● 防除体制の確立

- ウリミバエ根絶で確立された技術(不妊虫放飼、メチルオイゲノール等の誘引剤利用、植物検疫、移動制限など)は、セグロウリミバエ対策にも十分に応用可能。

- すでに沖縄本島での移動制限措置、果実持ち出し禁止、トラップ調査などが迅速に展開されている。

● 技術的課題と対応

- セグロウリミバエに特異的な誘引物質や飼育技術の開発が課題。

- 現在、国際原子力機関(IAEA)やFAOと連携して生態調査および飼育・不妊化技術の導入準備が進行中。

● 今後の予測と提言

- 現時点での発生は局所的であり、早期対応が奏功すれば根絶可能性は高い。

- ただし、国際物流・観光による再侵入リスクは常に存在。

- 恒常的な監視体制と農家・地域住民の連携による早期発見・通報システムの確立が求められる。

4. 参考資料

- 農林水産省:ウリミバエ防除事業総括報告書(2004)

- 沖縄県病害虫防除技術センター:2025年春季緊急発表

- FAO/IAEA:Sterile Insect Technique Manual, 2022 Edition

- 国際植物防疫条約(IPPC):侵入性ミバエ類への対応ガイドライン(2023)

注記:本資料は2025年4月時点で公表されている情報をもとに作成しています。今後の研究や調査結果により内容が変更される可能性があります。