目次

🔍 セグロウリミバエの基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 和名 | セグロウリミバエ |

| 英名 | Melon fly(メロンフライ) |

| 学名 | Bactrocera cucurbitae 【Bactrocera tau】 |

| 分類 | 昆虫綱(Insecta) ハエ目(Diptera) ショウジョウバエ科(Tephritidae) |

| 原産地 | インド〜東南アジアとされている |

| 体長 | 約6〜8mm(小型のハエ) |

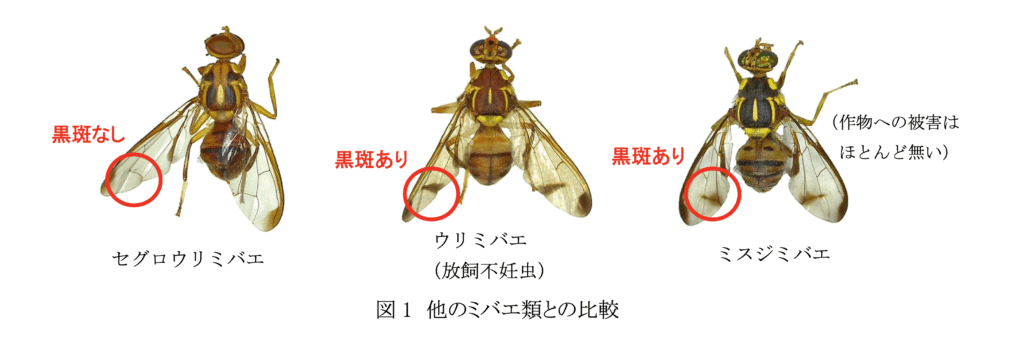

| 特徴 | ・背中に黒い模様(名前の「セグロ」はこれに由来) ・翅に斑点あり |

| 分布 | アジア全域、アフリカ、ハワイなど 現在、沖縄本島でも確認されている |

| 被害作物 | ウリ科(トウガン、ゴーヤ、ヘチマ)やパパイヤ、マンゴーなど70種類以上 |

| 繁殖力 | メス1匹で数百個の卵を産卵可能 |

| 世代交代 | 約3週間〜1ヶ月で次世代に(年中発生も可能) |

| 行動特性 | ・日中は葉の裏などで隠れ、 ・夕方や朝方に活発化し産卵 |

🧭 名前の由来

- 「セグロ」=背中に黒い模様があるから

- 「ウリミバエ」=ウリ類など果実に卵を産みつける「実バエ」の一種

🚨 なぜ問題なのか?

- 幼虫が果実内部で成長 → 見た目は一見無傷でも中が腐る!

- 出荷ができず、農家の収入や地域経済に打撃

- 一度侵入すると、爆発的に増えて拡散する

🧬 関連種との違い(参考)

| 種類 | 主な被害作物 | 分布 |

|---|---|---|

| セグロウリミバエ | ウリ類、パパイヤ、トマト、その他多数品目 | 沖縄(現在発生) |

| ミカンコミバエ | ミカン類 | 過去に根絶済み |

| ウリミバエ | ウリ類全般 | 国内では未確認 |

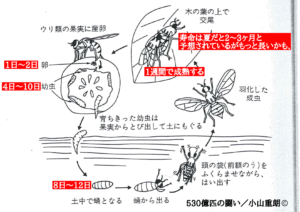

🔍 セグロウリミバエのライフサイクル

〜どんな風に増えて広がるの?〜

セグロウリミバエは、高温多湿な環境を好み、非常に早く繁殖する能力を持っています。

ここでは、1匹のメスが果物に卵を産んでから、次の世代が生まれるまでの流れを詳しく見ていきましょう。

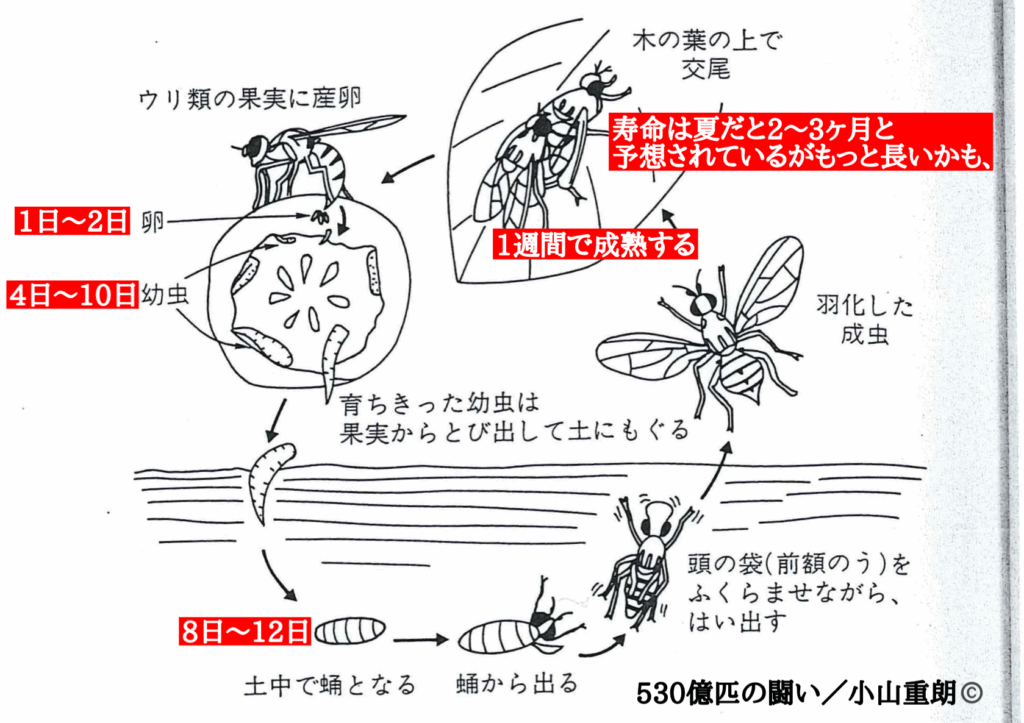

🥚 ① 卵期(約1〜2日)

- メス成虫は、熟した果実の果皮に小さな穴を開けて卵を産みつける。

- 一度に10個前後、生涯で数百個の卵を産むと言われています。

- 卵は果実の中で静かに成長を始めます。

📝 ポイント:外見からはほとんど気づけない!

🐛 ② 幼虫期(約4〜10日)

- 卵から孵化した幼虫(ウジ)は、果実の内部を食べながら成長。

- この段階で果実は中から腐敗し、商品価値がなくなる。

- 幼虫は3齢まで成長し、果実から脱出して地面に落ちます。

📝 ポイント:被害の本質はこの「内部食害」!

🐚 ③ 蛹期(約8〜12日)

- 幼虫は土中にもぐり、そこで蛹(さなぎ)になる。

- この間、見た目はほとんど動かないが、内部で成虫へ変化中。

📝 ポイント:防除には土壌も要チェック!

🦟 ④ 成虫期(1〜2ヶ月)

- 羽化した成虫はすぐには繁殖せず、1週間ほどで成熟。

- 成熟後、メスは新たな果実に産卵を開始。

- 気温が高いほど活動が活発になり、移動距離も広がる。

📝 ポイント:成熟した成虫は、また新たな果実を探して飛び回る!

🌱 トータルのサイクル期間:約3週間〜1ヶ月

| ステージ | 所要期間(目安) |

|---|---|

| 卵 | 1〜2日 |

| 幼虫 | 4〜10日 |

| 蛹 | 8〜12日 |

| 成虫 | 約1ヶ月 |

🚨 環境によっては1ヶ月以内に次の世代が発生!

1匹の侵入が数週間で大発生につながるおそれがあります。

💡 ここが重要!

- 幼虫は果実の中、蛹は土の中、成虫は空中と、各ステージで生息場所が異なるため駆除が難しい。

- そのため、果実のチェック+地面の対策+成虫の捕獲の3段構えが必要!

- このライフサイクルを理解することが、「なぜ早く見つけるべきか」「どこをどうチェックすべきか」のヒントになります!

✈️ 拡散のリスク

- 数kmを自力で飛行可能 (※一説には風に乗って台湾、中国から飛来した可能性もあり)

- 人間の移動(果物を通じて)によって広がる可能性あり

- 周囲の畑や地域にじわじわ広がることも…

⚠️ セグロウリミバエの厄介な特徴

- 高い繁殖力:1匹のメスが数百個の卵を産む

- 果物の中で目立たず成長:発見が遅れる

- 活動時間が夜明け・夕方中心:目撃しにくい

- 種類が似ていて見分けにくい

💡 私たちができること

- 畑や家庭菜園の果物に変色や穴がないか日々チェック

- 怪しい果実は県の病害虫防除所に連絡

- 果物の移動は慎重に!地域外に持ち出す際は特に注意

- 地域ぐるみの情報共有が何よりも大事!

📞 相談・通報窓口

- 沖縄県病害虫防除所

- 各市町村の農業振興課

- 農林水産省ホームページでも最新情報が確認できます

🌺 最後に

セグロウリミバエは「小さなハエ」ですが、その影響は地域経済にも関わる大問題。

知識と対策を身につけて、私たちの食と農業を守りましょう!

沖縄県におけるセグロウリミバエ(Bactrocera cucurbitae)の被害作物は、主にウリ科の果実ですが、その他の野菜や果樹にも寄生が確認されています。以下に、沖縄県が発表している移動制限植物リストをもとに、被害対象となる作物を分類して詳しくご紹介します。

🥒 ウリ科野菜(主な寄生対象)

・ゴーヤー(ニガウリ)

・ヘチマ

・カボチャ

・スイカ

・メロン

・キュウリ

・トウガン

・モーウイ(赤瓜)

・シロウリ

・マクワウリ

・ユウガン

・ハヤトウリ

・ズッキーニ

🌶 その他の野菜類

・トウガシ

・ピーマン(パプリカ含)

・トマト(ミニトマト含)

・ペピーノ

・サヤインゲン(インゲンマ)

🍍 果樹類

- パッションフルーツ

- パパイヤ(野菜パパイヤ含む)

- ぱらみつ

- グァバ(バンジロウ)

- ドラゴンフルーツ

- ふともも

- まれいふともも

- すもも

- なんようざくら

- ノニ など

🆗 移動制限対象外の作物(被害報告なし)

- オクラ

- レタス

- ナス

- マンゴー

- バナナ

- パイナップル

豆知識

- 夕方か朝方が活動が活発

- 飛行距離は200kmとも風にのって飛来することも

- ウリミバエとセグロウリミバエはかなり違いがあると考えられる

- ウリミバエよりも寿命が長いかも

- 不妊中を見極める進化をする個体が生まれる

- 熟果よりも幼果を好んで産卵する

- ウリミバエは、うり科のすいか、かぼちゃ等では、幼苗の新芽、雄花の蕾、若茎にも産卵することが ある。

- ウリミバエの被害割合すいか60.5%、 とうがん58.6%、にがうり34.3%、かぼちゃ61.3% の被害果

- 枡目1.6mmの防虫ネットで侵入を防げることができる

- 産卵菅はおそらく2mmはあるため最低でも5mmは被覆資材を果実から離したい

- 産卵管の強さ(硬さ)は果実の外皮を貫けることをイメージし被覆資材を検討する

- 1993年10月30日 沖縄県ウリミバエ根絶宣言

- 主に海外で展開されているこの不妊化法であるが、世界で初めて大規模スケールで害虫の根絶に成功したのは、実は日本である。/プレジデントオンライン

- 不妊虫放飼法(SIT)の導入。これは、放射線で不妊化したウリミバエの雄を大量に放ち、野生の雌との交尾によって繁殖を防ぐ方法です。

- 総費用と人員投入の概要 総費用:約204億円。 不妊虫放飼数:625億匹以上。 延べ人員:44万人。

- 日本の侵略的外来種ワースト100/日本生態学会

ウリミバエの歴史

- 年代 | 出来事・内容

- 1919年 | 沖縄県八重山諸島で**ウリミバエ(Bactrocera cucurbitae)**初確認。以後、琉球列島に広がる。

- 1950年代 | ウリ科野菜への深刻な被害が問題に。農家の生計にも影響が出る。

- 1972年 | 沖縄の本土復帰により、農林水産省が「ウリミバエ根絶事業」を正式に開始。

- 1974年 | **不妊虫放飼(SIT)**の試験開始。※SIT:放射線などで繁殖できなくしたオスの虫を大量放飼し、野生のメスと交尾させて繁殖を防ぐ方法。

- 鹿児島県喜界島まで広がりをみせる、それに伴い南西諸島から本州以北にむけての果菜類の持ち出しが禁止された

- 1976年|久米島において最初の根絶

- 1987年|宮古郡島の根絶

- 1980年 | 八重山諸島で不妊虫の大量放飼を実施。効果が確認される。

- 1986年 | 沖縄本島での放飼開始。住民参加型の防除活動も活発に。

- 1989年|奄美郡島の根絶

- 1990年|沖縄群島の根絶

- 1993年 | 沖縄本島で根絶宣言。

- 1998年 | 奄美群島でも根絶宣言。鹿児島県南部での防除が続く。

- 2002年 | 日本国内すべてでウリミバエ根絶を達成!日本は世界初のウリミバエ完全根絶国に。

セグロウリミバエの経緯

- 2024年3月 名護市でトラップにてセグロウリミバエの成虫を発見

- 2024年7月 名護市、今帰仁村、本部町、うるま市の家庭菜園で栽培されたウリ科果実において、セグロウリミバエの幼虫やさなぎが確認され、国内での寄生が初めて報告されました。

- 2025年4月14日 まん延防止対策スタート

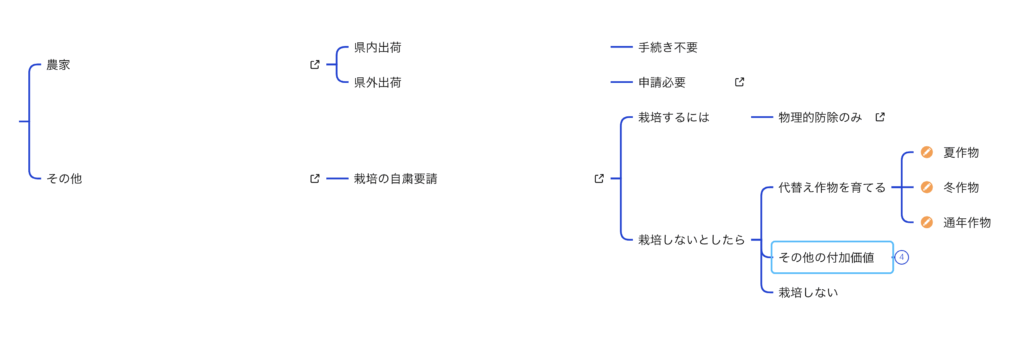

今後の予測・予想

- 期間は最短でも9ヶ月、最長で3年

- ウリミバエの緊急防除実施基準細則、令和5年3月24日4消安第6699号第6 防除区域の解除→第2の発生状況等の調査により、ウリミバエの3世代相当期間誘殺がないことその他の情報を踏まえて、その発生が終息したと判断できる場合は、植物防疫課長は防除区域の解除について、学識経験者の意見を聴くものとする。

- 蔓延と判断されると

- 栽培自粛から栽培禁止

- 県外への出荷禁止

- 経済的な影響→農産物売上減

- 供給減需要高により対象作物の価格高騰

- 畑内で確認された際

- 関係機関のチェック

- 半径500mの農家の圃場のチェック

- 対象畑の一時県外の出荷は停止の可能性あり

- 対象作物の撤去と栽培禁止

- 想像より早く終結する可能性は不明

現状

- 行政からの通達

- 防除予定期間ー令和7年4月14日~令和7年12月31日

- 4月14日時点での発生箇所

- 対象は「花」「実」それまでは栽培可能

- 農家orその他